¿Qué pasaría si, en lugar de explicar conceptos, te invitáramos a experimentarlos? Esa fue la premisa de una experiencia metodológica compartida por equipos técnicos y comunitarios de Colombia, Honduras y Nicaragua, con un objetivo claro: fortalecer la toma de decisiones en comunidades cafetaleras y cacaoteras rurales desde el hacer, la emoción y la reflexión.

Intercambio de experiencias Colombia – Centroamérica

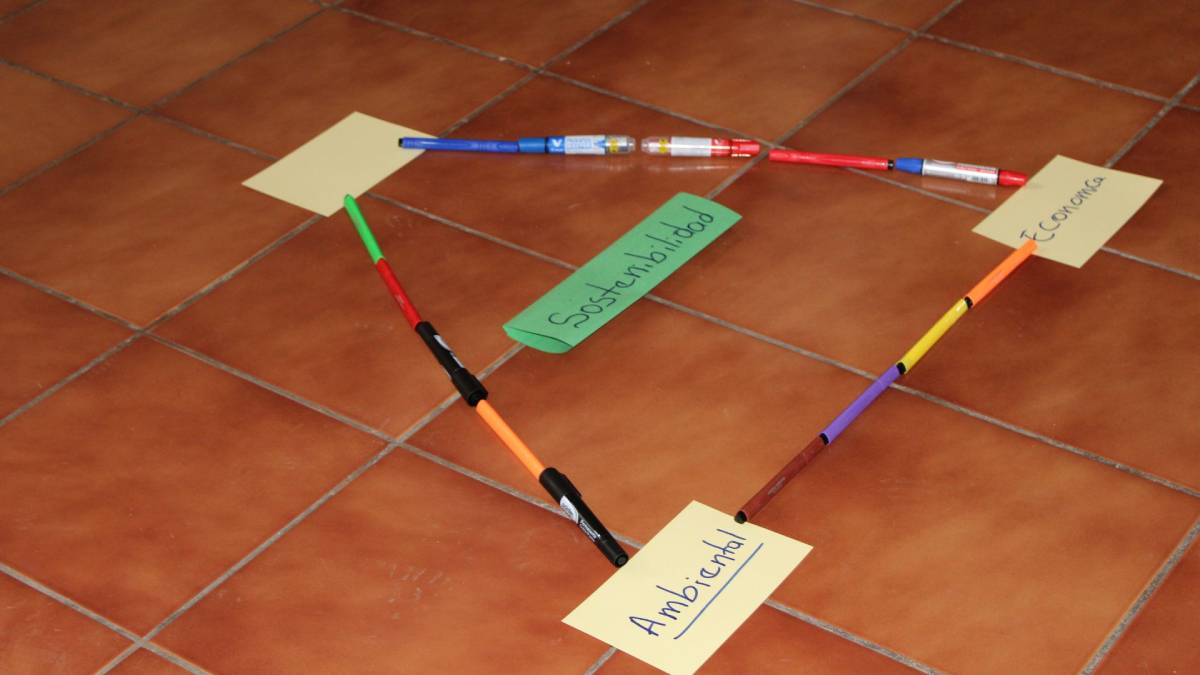

Durante dos semanas, productores agrícolas Latinoamericanos vivieron una experiencia de aprendizaje en Honduras y Nicaragua basada en la participación en actividades que simulan los desafíos en campo del entorno productivo. Desde crear y gestionar una empresa hasta analizar los efectos del cambio climático en el suelo, la metodología permitió que conceptos complejos se comprendieran desde lo vivido, lo emocional y lo contextual.

Esta visita de intercambio entre Colombia, Nicaragua y Honduras marca un comienzo sólido, sentando las bases para que estos procesos se integren y fortalezcan en nuestra práctica diaria. Más que un encuentro puntual, es el inicio de una colaboración continua que nos permitirá consolidar aprendizajes, compartir experiencias y afianzar nuestro compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible.

Elisa Rocha Valdivia, gerente de programa cacao en Nicaragua.

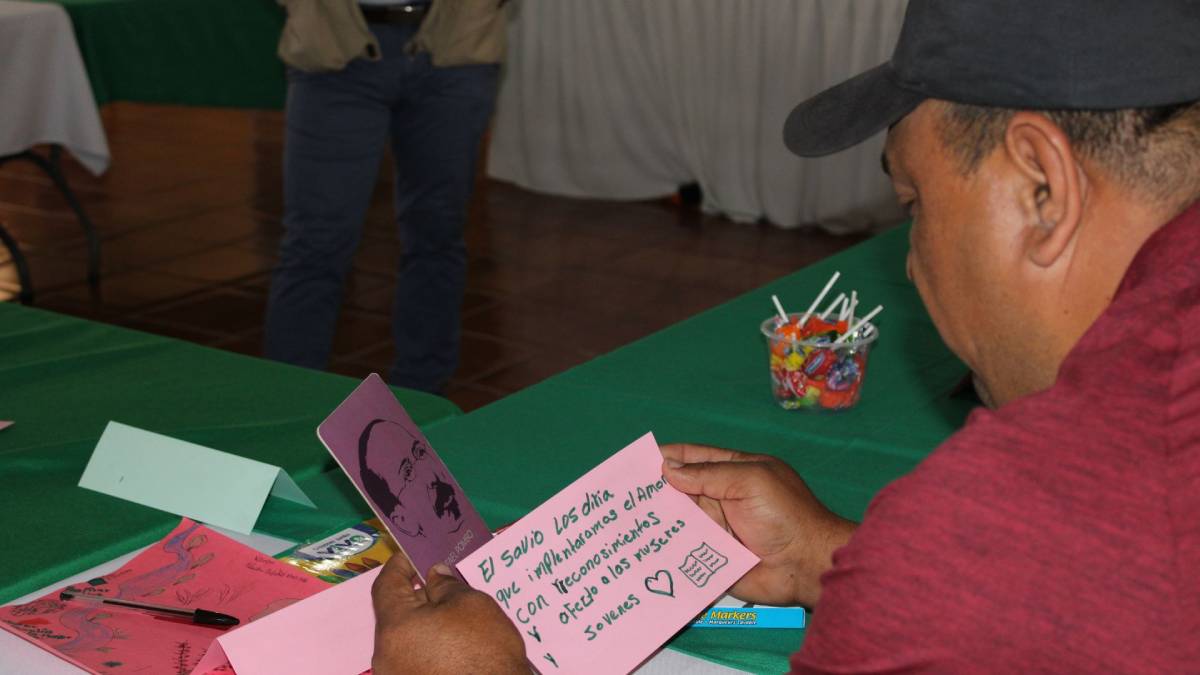

Este enfoque parte de una premisa sencilla pero poderosa: muchas comunidades rurales aprenden haciendo. Por eso, las actividades se construyeron desde lo cotidiano, usando escenarios que reflejan su día a día y despertando emociones que ayudan a interiorizar mejor los conocimientos.

En Centroamérica y Colombia se han fortalecido distintas capacidades, tanto a nivel metodológico como técnico. Hoy, el reto y la oportunidad están en integrar estos aprendizajes para crecer de manera conjunta en Latinoamérica, con un enfoque en la asistencia técnica inclusiva que involucre a mujeres, jóvenes y a toda la familia productora como actores clave en el desarrollo de las cadenas de valor.

nos comenta Deibi López, coordinadora de proyectos de Solidaridad en Colombia.

Menos palabras, más conexión

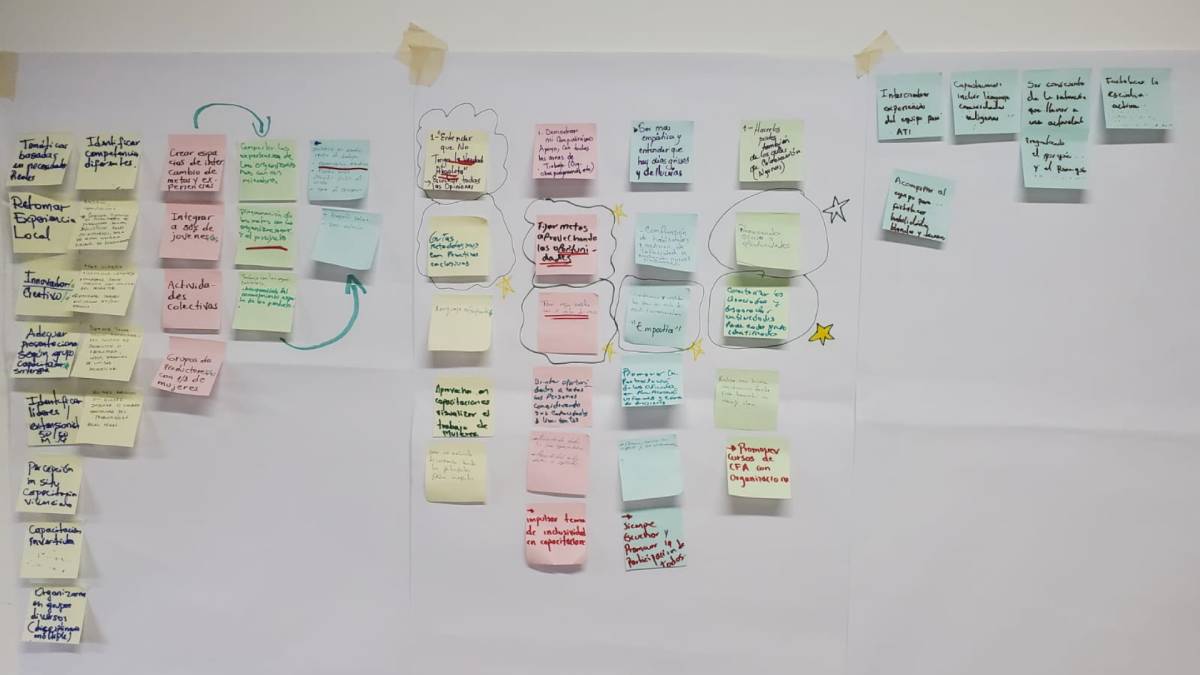

Uno de los principios clave de esta metodología fue evitar la sobrecarga de contenidos teóricos. En lugar de enfocarse en cumplir con una lista de actividades, el proceso puso énfasis en los objetivos: ¿qué mensaje queremos que las personas se lleven? ¿cómo lo conectamos con su realidad?

Este enfoque exigió sensibilidad, capacidad de escucha y flexibilidad para adaptar el ritmo del taller al nivel de comprensión y a las formas de aprendizaje de las comunidades participantes, y desde el reconocimiento de sus propios saberes. No se trató de enseñar por enseñar, sino de facilitar que cada persona descubriera, en su propio contexto, nuevas formas de tomar decisiones.

En Colombia, por ejemplo, se han impulsado espacios como la Escuela de Autoliderazgo para mujeres y la Escuela de Emprendedores para jóvenes, además de metodologías diseñadas para acompañar a caficultores y sus familias. La propuesta ahora es adaptar estas herramientas a la realidad de otros países de la región, fomentando un aprendizaje colaborativo y contextualizado

Deibi López.

Incluir también es gestionar mejor

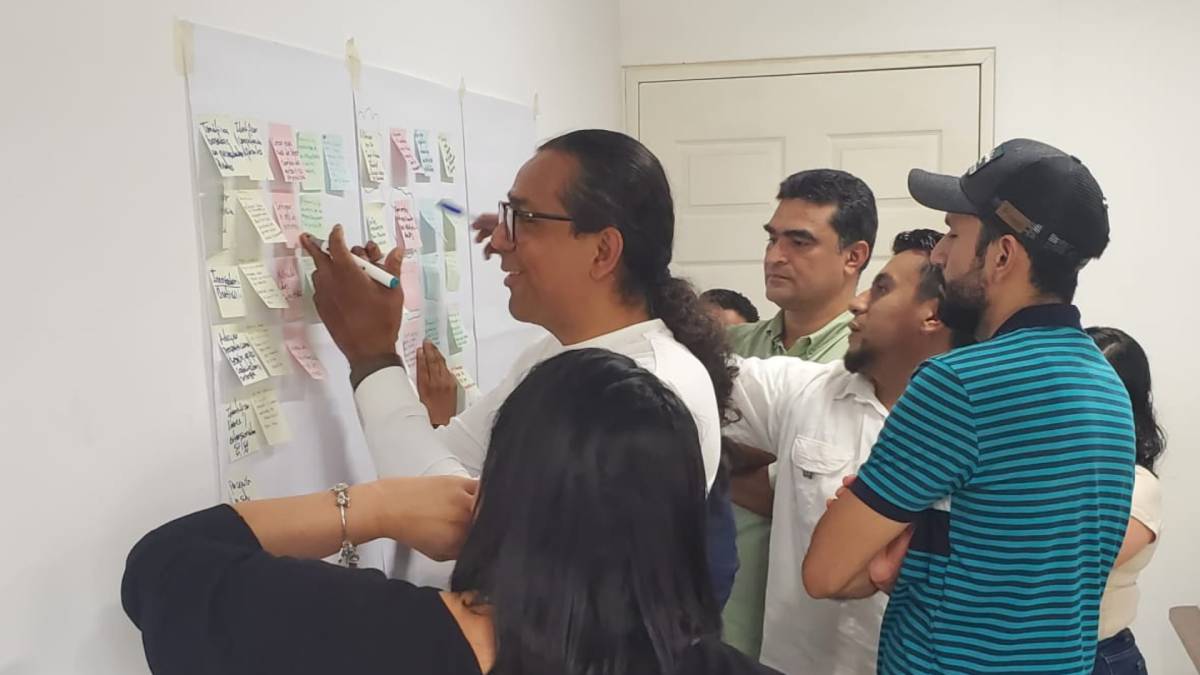

En Nicaragua, la experiencia metodológica trascendió desde el enfoque técnico hacia una sensibilización interna de cada participante. La inclusión no solo se expresó en el diseño de la actividad, sino en cómo se planificó, presupuestó y ejecutó.

Se consideraron criterios de accesibilidad para promover la participación de las mujeres y jóvenes, como su disponibilidad de tiempo, diversidad de edades, estatus socioeconómico, grado académico y nivel de conocimiento, garantizando la inclusión de participantes con distintas experiencias. El intercambio permitió reflexionar a los participantes del taller sobre cómo la inclusión debe ser transversal, y no solamente un elemento añadido, sino como una forma más eficiente y humana de trabajar.

La coordinación entre el equipo técnico de Solidaridad y las cooperativas fue clave para asegurar que los aprendizajes no quedaran solo en el terreno de lo conceptual.

La inclusión también se construye desde la logística, los formatos de planificación, la sistematización y los canales internos de comunicación

fue una de las principales conclusiones del equipo.

Una experiencia que se vuelve práctica

La metodología vivencial aplicada en este intercambio mejoró la comprensión de los participantes del taller en los temas abordados y dejó procesos internos de cambio personal y comunitario.

Al participar en actividades que replican los desafíos reales del campo, los participantes se prepararán mejor para enfrentar desafíos futuros, ya sea en sus emprendimientos, sus parcelas o en la forma en que colaboran con otros actores del territorio. Por ejemplo, en la gestión de proyectos de desarrollo comunitario como la reparación de caminos rurales productivos, acceso al abastecimiento de agua comunitaria y/o gobernanza local.

Esta experiencia reafirma que la capacitación rural necesita moverse desde la teoría hacia el sentido, desde la transmisión hacia la conexión. Porque solo cuando el conocimiento cobra vida, puede transformar realidades.

Con el inicio de esta colaboración se estará llevando a cabo un gran trabajo con productores de las cadenas de café y cacao; vamos a trabajar sobre la promoción de prácticas climáticamente inteligentes, asistencia técnica inclusiva e incluso poder trabajar en temas de gran relevancia a nivel global, como el cumplimiento de estándares internacionales, temas ambientales y sociales.”

Luis Rivas, coordinador del programa de café en Honduras.